Al final del siglo XIX comenzaron a germinar palabras y conceptos que serían moneda corriente en la centuria siguiente: xenofobia, desplazamiento y exterminio. México no fue una excepción. Fue una confirmación a la regla. En el Norte de este país, casi siempre neutral, se perpetraron crímenes de lesa humanidad en contra de migrantes asiáticos, principalmente chinos. Pocos reparan en ello.

Cuando en Estados Unidos surgió una actitud antichina, en California, los migrantes orientales, por supervivencia, decidieron bajar a Mexicali y Tijuana, pero pronto, muy pronto, fueron objetivo de un nuevo combate nacionalista: los chinos fueron vistos como enemigos del trabajo local. Así comenzó una cacería contra ellos, que muy pocos quieren reconocer. México hizo el trabajo sucio para “eliminar” a los enemigos de la lucha por el empleo.

Alejandro Lizárraga López.

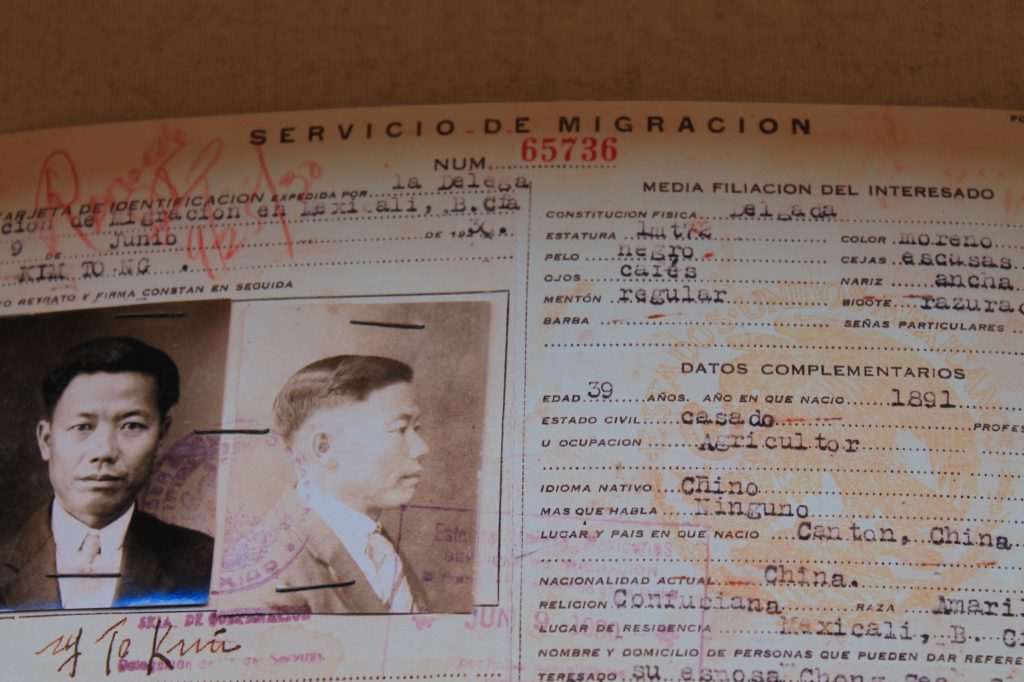

Chino en Mexicali, circa 1920. Archivo Municipal de Mexicali.

Bani Khoshnoudi se ha preocupado por documentar y relatar esos años de exterminio, de desplazamiento y xenofobia. Con la curaduría de Michel Blancsubé, presenta una exposición sobre una herida de la Historia, que en el México del siglo XXI, el México de las desapariciones forzadas y las fosas clandestinas, cobra un renovado sentido de vigencia: El Chinero, un cerro fantasma, en el Museo Experimental El Eco.

El Chinero se ubica a 140 kilómetros al sur de Mexicali, Baja California. Se sabe que fue escenario de la matanza y desaparición de pobladores chinos y asiáticos en 1916 -y quizá otras a lo largo de varios años-, que sobrevino a una expulsión tras el estallido de la Revolución mexicana y que poco se ha documentado.

La artista y cineasta estadounidense Bani Khoshnoudi, de origen iraní, afirma que todavía la literatura parece escasa. “Cuando investigas a fondo encuentras que hay estudios, pero no se difunden”, comenta.

“Había empezado a investigar sobre Baja California y las diferentes migraciones del mundo. Y cuando leí sobre los chinos de Mexicali, Tecate y Ensenada, entendí que había una historia mucho más grave. Que los chinos no llegaron directo a Baja California, como se cree. Había una gran migración china a otras partes de la República Mexicana: sobre todo en Sonora, Sinaloa y Coahuila, pero también Chiapas, Tamaulipas y otras partes del país. Sentí que esa parte de la historia era desconocida y me pareció desafortunado que vivieran tanta violencia durante más de tres décadas”, dice.

“Quería hablar de ese espacio del Cerro del Chinero, que lleva ese nombre oficialmente, entre comillas. Porque se lee en los mapas satelitales y señalamientos sobre la carretera, pero nadie puede contarnos por qué se llama así, cuándo y quién decidió ponerle ese nombre. A partir de eso quise hacer un trabajo de archivo expandido para hablar de esa larga historia de chinos, japoneses y otros asiáticos en México. Todos ellos fueron expulsados y borrados del territorio de la Historia oficial”.

Khoshnoudi desarrolla cada proyecto en procesos muy largos, entre investigación y producción. Este le ha tomado más de dos años y medio e involucra, además de la investigación historiográfica, una reflexión a partir del propio material y formato en que se presenta la obra: fotografía análoga (a la que se ha dedicado por 25 años) y celuloide; materiales cuya fragilidad alude a la vulnerabilidad propia de la vida, y de la narración: ambas son susceptible a accidentes, a veladuras que borren de tajo lo registrado. “La cámara en cada cuadro te abre una ventana para registrar una parte de la realidad, pero al mismo tiempo limita. Me interesa más lo que sucede afuera de este marco, la imagen del cuadro debe hacer que te preguntes por lo que sucedía afuera de él”.

Una realidad atroz, del pasado tan vigente. Tan ahora. Tan urgente. Porque la fotografía no dice nada si no se mira hacia atrás: el ¿cómo fue que llegamos a esto?

“Cualquier persona puede pasar por ahí sin ver el lugar, es un cerro entre otros”, cuenta la artista, quien realizó varias investigaciones de campo para fotografiar y filmar el sitio. “El cerro estaba a cinco kilómetros de un retén militar y aún se usa como mirador para vigilar el mar, como se hizo en el pasado. Hay militares ahí, tuve un encuentro con ellos, tuve que anunciarme para trabajar ahí y no se me permitió pasar a ciertas áreas”, comparte Khoshnoudi, para quien el dolor del desplazamiento sigue sin tener un médico al lado, un asistente emocional que indique qué se debe hacer en caso de que uno tenga que mudarse de la noche a la mañana porque llegaron los otros, los perseguidores.

“Me dedico no sólo a temas de migración, también a la violencia que genera los desplazamientos racistas o de guerra. Esa que provoca el movimiento de pueblos. Es algo que intento mirar en mi obra”, explica. Pretende continuar su trabajo sobre la herida asiática en México. Ahora elabora un guion cinematográfico de ficción, para una película de época, que toca la violencia contra aquellos migrantes en el siglo pasado.

María Eugenia Sevilla

El Chinero, un cerro fantasma se presenta hasta el 26 de junio, de miércoles a domingo de 11 a 18 horas, en el Museo Experimental El Eco.