Un ejercicio de investigación, producción y montaje museográfico es lo que Felipe Zúñiga presenta en La hoz en mies ajena, proyecto personal que desde el 2 de abril y hasta el 26 de junio se exhibe en la Sala Daniel Mont del Museo Experimental El Eco.

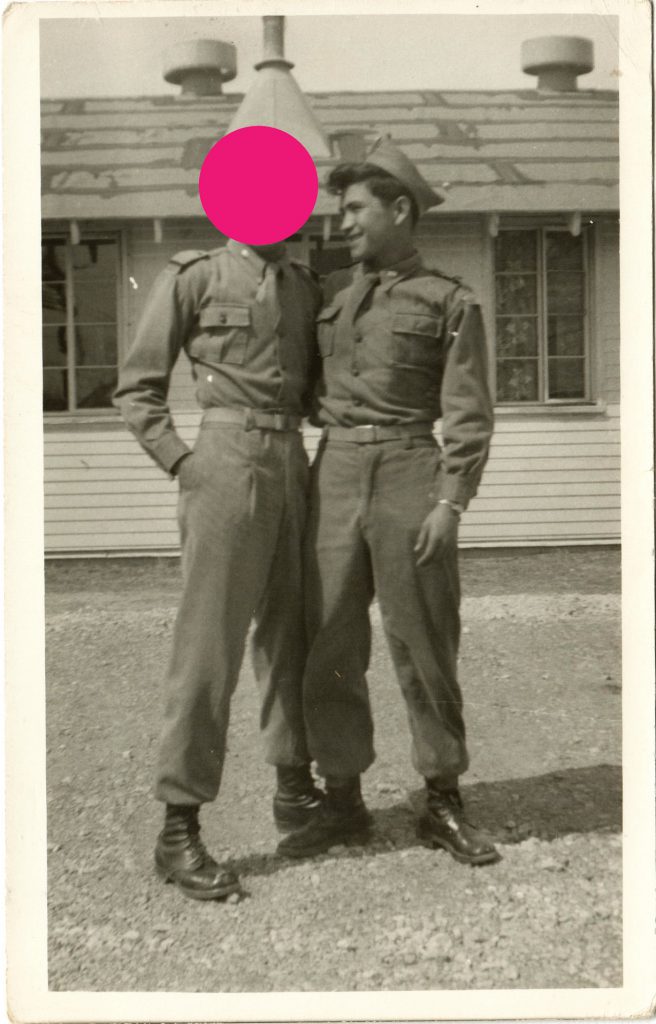

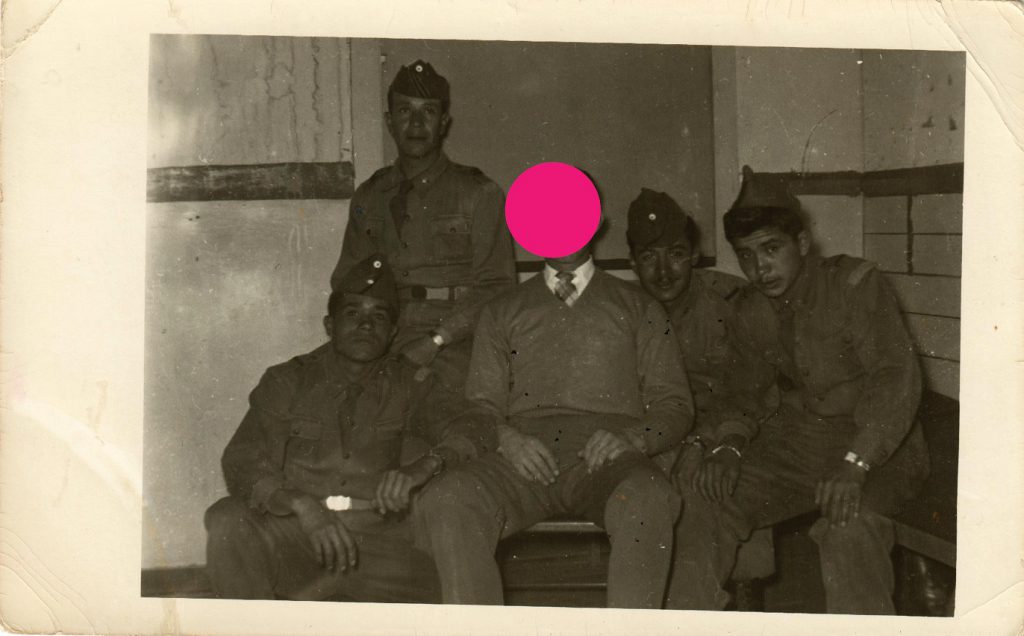

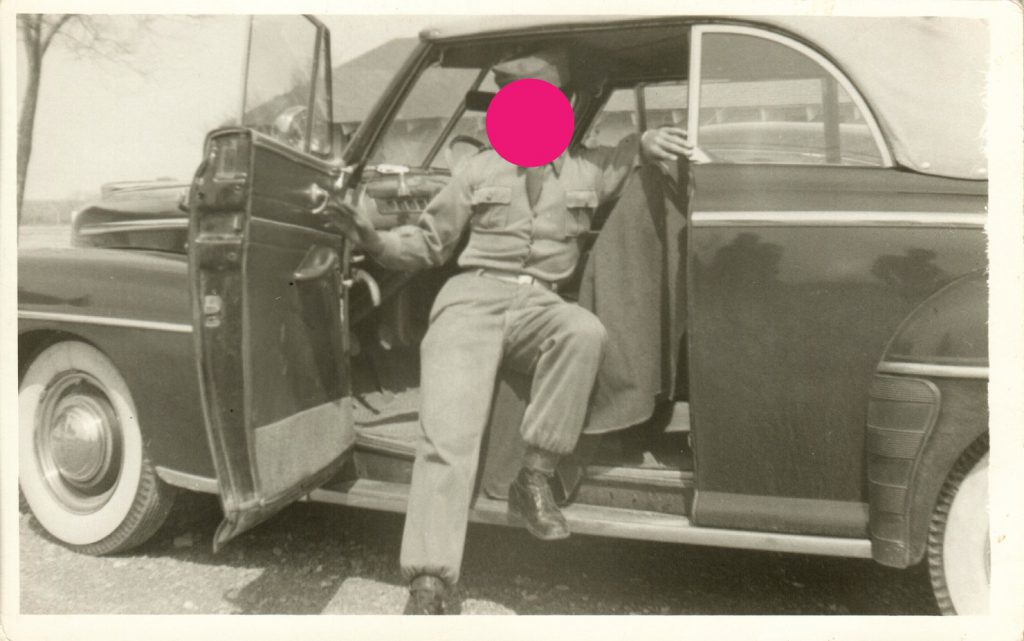

Se trata de una interpretación del material documental que perteneció a un tío suyo y del cual hace una lectura social desde una perspectiva contemporánea en “clave queer”. Este archivo familiar encontrado décadas después de su armado tiene que ver con la cultura castrense mexicana, y con este en mano Zúñiga diseña “una gramática de explicación de las relaciones homoeróticas en el país”, según comenta en entrevista David Miranda, curador de la exposición.

El artista amplía las formas del relato de una época en particular, los años 50 y 60 del siglo XX, y lo hace en parte mediante la reinterpretación de manuales de defensa militar y dinámicas de asalto que él convierte en un formato coreográfico, con la idea de descifrar qué tanto de la cultura castrense está inscrita en clave violenta en las relaciones entre mujeres y hombres vinculados con el ejército.

Evidencias situadas y creación documental ficcional le permiten configurar una lectura sensible y afectiva de los vínculos homoeróticos, de los cuales se halla impregnada la cultura militar de la época. Zúñiga da cuenta de mensajes encubiertos y cifrados, de comunicaciones en código que algo revelan al respecto. Se apropia de los vestigios de un archivo en el que se intelige el deseo homosexual dentro de las relaciones de disciplina y control de las fuerzas armadas mexicanas, lo que le brinda al artista formado en Escuela, hoy Facultad, de Artes Plásticas de la UNAM, la posibilidad de crear un ensayo audiovisual no aversivo ni complaciente y sí lúcidamente crítico.

Zúñiga, también gestor cultural, curador y educador, nos refiere vía telefónica que el título de su exposición remite a una frase que significa entrometerse en asuntos que a uno no le competen, “cosechar en el sembrado de alguien más”. Desde su punto de vista, eso es precisamente lo que él realiza con estos archivos encontrados en la casa de sus padres y que se vinculan a su historia familiar.

“Le pertenecieron a una persona que además de militar se expresaba como pintor, dibujante y retratista autodidacta. Los documentos recuperados son de muy distinta índole, incluyen cartas personales, postales, fotografías, manuales de instrucción, películas de 8 mm, ilustraciones y oficios”. Con este material reinterpreta quién era ese pariente y cuál su subjetividad.

Los contenidos de los archivos le invitan a cuestionarse qué implica para los militares, identidades hegemónicas masculinas, la manifestación de otras formas de ser que no necesariamente coinciden con los estereotipos de género. “La imagen que se transmite, por ejemplo en los manuales de instrucción, es en gran medida la que circula en el imaginario de la masculinidad militar: poder, dominación, lealtad y amor a la patria. En contraposición, se ocultan las debilidades y aquellos rasgos que no se leen como masculinos”.

El relato en La hoz en mies ajena lo construye utilizando diversos puntos de fuga y narrativas fragmentadas. Es este un ejercicio de la memoria y de los afectos. Él mismo se brinda la oportunidad para repensar la imaginería que tiene “el fascinante fascismo” del universo militar, adentrándose en una especie de historia extendida personal, desde la que reconoce los estereotipos de la masculinidad a fin de hacerlos conscientes.

En este proceso de hallazgo, lectura, interpretación de los archivos y montaje final, Zúñiga se reconoce y logra entender muchas cosas a nivel personal. Elige qué habrá de recuperar y ficcionar, tiene claro aquello que definitivamente no quiere asimilar y rechaza para su vida. Revela al visitante mucho del tejido de una trama donde se evidencia la relación del amo y el esclavo, de los binarismos en que todos estamos inscritos y lo que cierta parte de la sociedad no quiere ver.

Decadencia de la escultura monumental

El mismo 2 de abril se inauguró también en El Eco la exposición De las estatuas de sal y piedra a la antimonumenta, de la Cátedra Extraordinaria Mathias Goeritz. David Miranda, también su curador, nos explica que este es un proyecto que tiene como eje cuestionar el arte público y señalar la decadencia de la escultura monumental en el país. “Es un relato urbano del cual hay un micrositio en la página del museo, con una serie de evidencias en textos, documentos y videos para hablar del porqué la efigie como forma de representación pública ya es caduca”.

“Con este gabinete de información, se busca establecer rutas de análisis que den evidencia de cómo la sociedad civil organizada se apropió de los modos de enunciación escultórica en los espacios públicos, con la intención de hacer una demanda de justicia, a la vez que detenernos en cómo la escultura moderna monumental cayó en desuso, mucho debido a la falta de vinculación con la lógica de representación de la sociedad contemporánea, y otro tanto por los problemas que implica edificar un monumento hoy en día”.

El título de la exposición tiene que ver con dos libros, uno es Monumentos mexicanos. De las estatuas de sal y piedra, coordinado por Helen Escobedo y con fotografías de Pablo Gori, en el que los autores documentan la mayor cantidad de monumentos cívicos en México. El otro es Memoria prematura. Una década de guerra en México y la conmemoración de sus víctimas, de Lilian Paola Ovalle y Alfonso Díaz, el cual “ofrece un panorama sobre cómo fueron pensados y edificados diversos espacios memoriales creados por familiares, amigos y acompañantes de las víctimas de diversas masacres, con la finalidad de recordarles con dignidad y exigir que lo que ahí pasó no se repita jamás”.

Este gabinete de información está conformado por videoentrevistas televisivas y de internet, que llevan al visitante a plantearse que el edificar grandes monumentos no sintoniza con la pulsión de la ciudadanía y ya no tiene sentido. De la misma manera, le hace ver que “el símbolo vacío que dejó la escultura urbana en el espacio público después de su crisis política, ha sido recuperado por la sociedad civil en los últimos veinte años con los antimonumentos”.

El gabinete permanecerá abierto al público hasta fines del 2022 y se irá robusteciendo en el transcurso de los meses.

René Chargoy Guajardo

Las exposiciones La hoz en mies ajena y De las estatuas de sal y piedra a la antimonumenta se exhiben en el Museo Experimental El Eco. Más información en eleco.unam.mx.