La noche del 7 de septiembre de 1996, alrededor de las 11:10, Tupac Shakur, quizás el rapero más famoso del mundo, al viajar en un auto fue acribillado sobre Flamingo Road, Las Vegas. Un par de días después murió debido a las heridas de aquella noche.

Qué es el hip-hop o rap, ¿una estética de pandillas o un arte de protesta y expresión? A Tupac se le recuerda como un pandillero, a la par que como un poeta cuyas letras giraban en torno a ese duro crecer en medio de la violencia, la pobreza, los abusos hacia la mujer, las dificultades de los barrios y mensajes de igualdad racial, “Thug life, brothas.”

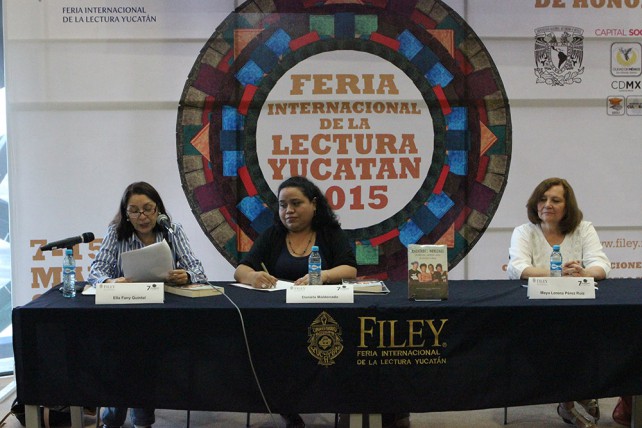

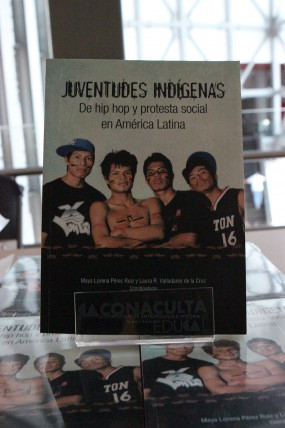

Al caminar entre los libros, talleres y conferencias de la FILEY 2015 de Mérida, uno se encuentra con llamativas lecturas de tipo antropológico como la presentación del libro Juventudes indígenas: De hip hop y protesta social en América Latina (2014), coeditado por el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM y el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Ante tan curioso ejemplar siempre surge la pregunta, qué pueden decir los académicos desde sus escritorios universitarios sobre la vida de un rapero surgido en comunidades marginales, ya sean éstas, barrios bajos de la ciudad de Nueva York o asentamientos indígenas del altiplano boliviano.

En medio de una conferencia aletargada, el que escribe pudo descubrir un llamativo libro que representa un esfuerzo por dar voz a jóvenes politizados, actores de su medio, de diferentes latitudes de Latinoamérica; creadores mal llamados indígenas que riman o crean música desde la nada de un futuro inasible para muchos de ellos. Parias longevos en una sociedad de parias.

La cuestión de la identidad indígena latinoamericana es muy discutida, un concepto dentro del que se engloba a muchos hombres y mujeres a los que en el imaginario colectivo se les ha relegado a una suerte de cautiverio-rechazo racial, como si por un lado se pretendiera borrarlos del mapa y al mismo tiempo cuidarlos como si fueran especies en peligro de extinción, a las que se debe ver únicamente en sus comunidades, manteniendo las tradiciones de sus antepasados como un nostálgico entretenimiento para turistas occidentales.

“Existen ciertos tabúes en torno a la investigación sobre la juventud, como la idea extendida de que no existen los jóvenes dentro de las comunidades indígenas, sino que los jóvenes son producto exclusivo de la modernidad. De que los niños indígenas por medio de un cierto ritual mágico saltan de la infancia a la edad adulta sin jamás haber sido jóvenes”, señaló Maya Lorena Pérez Ruiz, coordinadora del libro.

Quizás uno de los ensayos más llamativos del libro sea el de Johana Kunin, “Jóvenes indígenas que ‘rapean’ al ritmo de los cambios en el altiplano boliviano”, en el que la música y en concreto el rap político y sus autores se vuelven el punto central. El texto muestra la relación entre el rap y la vida política reciente de Bolivia, las canciones mezclan ritmos ancestrales y modernos, los textos denuncian la discriminación y contribuyen a la definición no sencilla de una compleja identidad “boliviana, aymara y alteña”, y las rimas parecieran recordarnos unos ecos de esa mítica frase, “Wars come and go but my soldiers are eternal” del viejo Pacman, 2Pac Shakur:

“La voz del aymara, del quechua se levanta en la oscuridad, alumbrando Latinoamérica… El retorno ahora sí para cumplir el sueño de nuestros ancestros… Para cantar juntos vientos nuevos.”

Este trabajo es una invitación para que dejando de lado nuestra tan exaltada postmodernidad nos adentremos, si bien desde el crisol de construcciones estéticas tan específicas como el hip-hop –visión de mundo de origen estadounidense– en la construcción de identidades, en tiempo presente, de aquellos otros, los jóvenes descendientes directos de los primeros moradores del continente americano, a los que tanto desconocemos.

Si los académicos saben algo de hip-hop o no, eso es un misterio, el rap de la otredad sigue sonando por todos lados y sus rimas no se dejan esperar.

Jorge Luis Tercero

Consulta las presentaciones editoriales de la UNAM en la FILEY 2015 en www.cultura.unam.mx/filey.