Es cierto que el Museo del Louvre cuenta con la colección más completa de la obra de Vincent van Gogh. Sin embargo, es en el pequeño Museo de Orsay, también en París, donde habría que buscar si uno quisiera tener un acercamiento más íntimo con la obra del pintor, ahí puede encontrarse su paleta personal, por ejemplo.

La paleta es al pintor lo que el borrador al novelista: una radiografía de cómo se formó y evolucionó una gran obra. La paleta de un pintor, que es de por sí un objeto entrañable, deja al descubierto rasgos o sentimientos profundos: la manera peculiar de cada artista para mezclar colores, y la gama de pigmentos preferida por cada uno. En el caso de Van Gogh, uno de los pigmentos más recurrentes es el azul ferrociano, mejor conocido como azul de Prusia.

Si bien Van Gogh se sumó a aquellos que emplearon el azul de Prusia, es innegable que lo utilizó para crear obras maestras, de un dinamismo exquisito y una nostalgia tremenda. No obstante, este tono tan peculiar, descubierto en Alemania en 1704, puede alcanzar tonalidades oscuras que remiten al horror.

Durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), los nazis idearon lo que llamaron “La solución final de la cuestión judía”. Por supuesto, lo que había detrás de ese inofensivo eufemismo no es secreto para nadie: se trataba de la exterminación masiva de los judíos hacinados en los campos de concentración. Para ello, como es sabido, utilizaron cámaras de gas, a las que se llevaba a los prisioneros con el pretexto de bañarlos y “desinfectarlos”. Ninguno de ellos volvía a ser visto: eran gaseados y asfixiados utilizando lo que en un principio fue un certero pesticida: el Zyklon-B, que contenía cianuro de hidrógeno. El yeso que recubría las paredes de las cámaras contenía plomo, que al reaccionar químicamente con el Zyklon-B, produjo en esos muros manchas históricas color azul de Prusia.

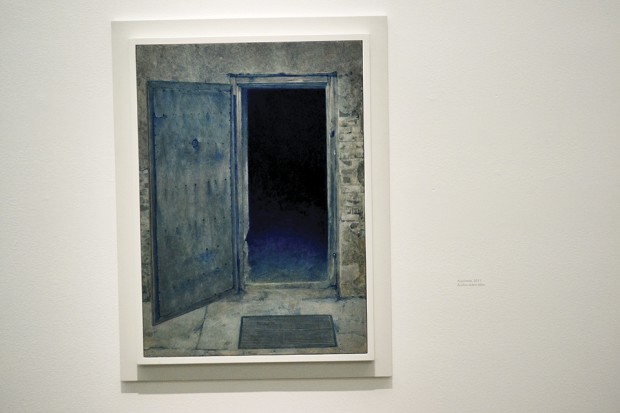

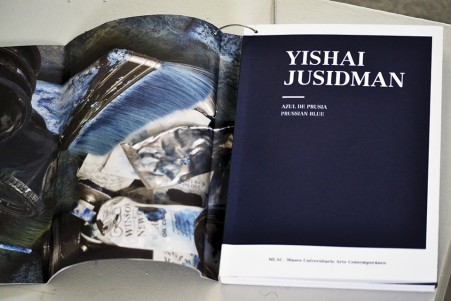

Setenta años después, el artista mexicano Yishai Jusidman presenta en el MUAC su colección Azul de Prusia. Apoyado en fotografías originales de las cámaras de gas de diferentes campos de concentración, las recrea en pinturas de tonalidades oscuras: azules delirantes que van de lo profundo a lo tétrico. Aunque el artista apunta en sus comentarios que recrea las escenas de manera objetiva, es prácticamente imposible hacer que los fantasmas de un pasado azul se desprendan de aquellas paredes, testigos de tan doloroso destino.

La mayoría de las pinturas de Jusidman se centra en lúgubres puertas y ventanas, entradas que no significaron salidas para los vivos sino para los muertos: algo de inquietante hay en su inamovible permanencia, en su presencia acallada.

Así como en la paleta de Van Gogh puede adivinarse su presencia, en aquellas manchas también puede sentirse el grito callado de los terrores que desata la destrucción del hombre por el hombre. Es paradójico que el mismo tono que sirvió de materia prima a obras que encumbran a la humanidad sea también el testimonio de su decadencia. No queda sino reflexionar en la naturaleza bella de lo terrible: esa que absolutamente no puede pasar desapercibida, que nos repele y atrae por igual.

Muchos son los testimonios literarios, pictóricos e históricos del holocausto: todos igualmente terribles, y aunque la historia la sabemos casi de memoria, es de admirar la manera con la que este episodio, casi como ningún otro, ha sido retenido en la memoria colectiva de la humanidad.

Azul de Prusia no es otra historia triste del holocausto. Considero que logra que el espectador experimente lo que Anne Radcliffe, madre de la literatura gótica, califica como “terror”: un tipo de miedo muy oscuro que llega hasta lo más profundo del alma humana y siembra ahí dudas terribles, que no le paraliza sino al contrario, abre sus puertas y le permite reflexionar. Después de haber sentido ese terror, la percepción del objeto en cuestión no puede ser la misma.

Eleonor González Roldán

Azul de Prusia de Yishai Jusidman se presenta en el MUAC hasta el 12 de febrero del 2017. Información sobre horarios de visita y ubicación del museo en www.cultura.unam.mx.