Se cumplen 50 años del movimiento estudiantil de 1971 y de la matanza del Jueves de Corpus, mejor conocida como el Halconazo, por lo que el Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT) organiza un programa conmemorativo en el que participan líderes estudiantiles, brigadistas, ex miembros de grupos guerrilleros, víctimas, investigadores y demás testigos de la época.

El programa 1971. Entre el ayer y el mañana busca ofrecer diversas miradas sobre el impacto que tuvo aquel movimiento estudiantil en el México contemporáneo.

En colaboración con el Colectivo Memoria en Movimiento, el CCUT realiza el ciclo de conversatorios y mesas de análisis 1971. Memoria en movimiento todos los jueves hasta el 24 de junio de las 18 a las 20 horas por la página de Facebook del centro universitario. El 10 de junio, fecha del Halconazo, habrá una emisión especial desde las 11 de la mañana.

Durante cada emisión se narra un episodio sobre las diversas dimensiones del movimiento estudiantil de 1971 y su impacto social. Son 15 episodios donde se abordan diversos temas relacionados con la marcha, el movimiento, la resistencia estudiantil, el sindicalismo magisterial, la mirada de género, los testimonios, los libros y las películas sobre el hecho histórico, así como los ecos en las guerrillas y la exigencia de juicio político al ex presidente Luis Echeverría, entre otros.

Además, el CCUT inaugurará la exposición virtual Halcones en Corpus: la construcción de un imaginario, presentará una instalación artística ex profeso y editará publicaciones alusivas.

Entre el ayer y el mañana

En el conversatorio virtual inaugural participaron Joel Ortega Juárez y Gastón Martínez, activistas claves del momento, Denisse Cejudo, investigadora especializada en movimientos sociales, y Severiano Sánchez, víctima directa de la represión, bajo la conducción de Ander Azpiri, subdirector del CCUT.

Ortega Juárez, académico y pionero del sindicalismo en la UNAM, manifestó su rechazo al término “Halconazo” por su connotación “amarillista” y por hacer referencia únicamente a un momento de aquel proceso social, a la represión estatal a los jóvenes estudiantes, lo cual “invisibiliza el proceso organizativo previo”.

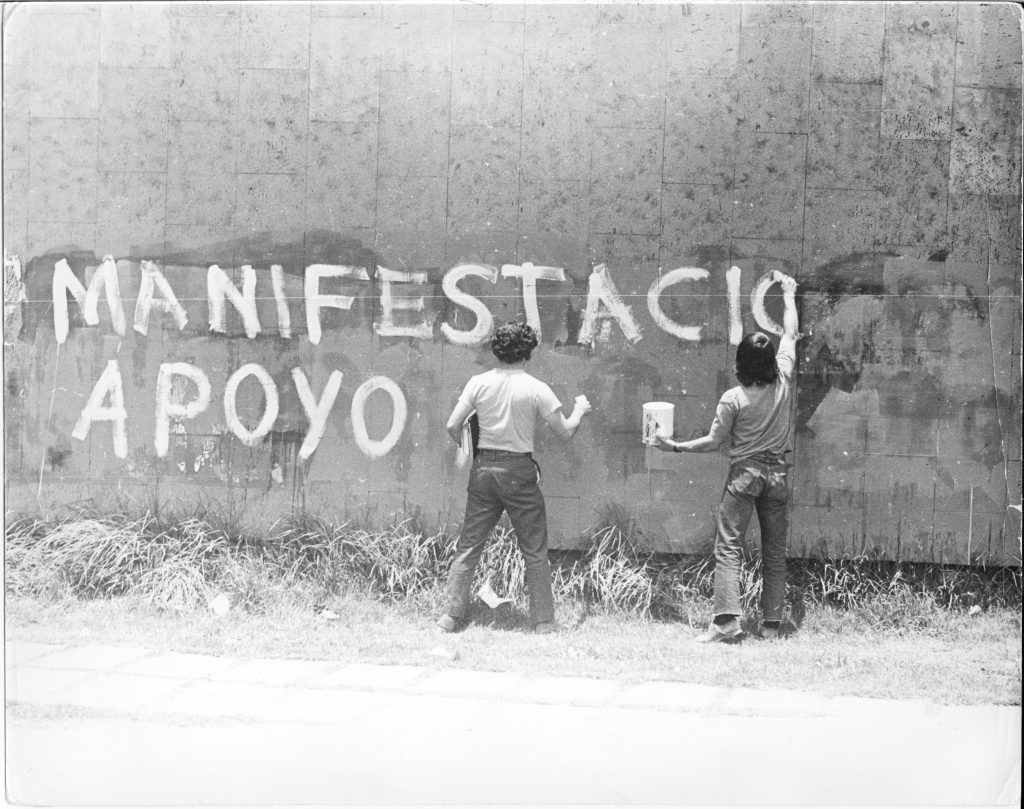

Vale recordar que el 10 de junio de 1971, día en que se celebraba el Jueves de Corpus, estudiantes de la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional, a los que se sumaron otros de diferentes instituciones educativas, tomaron las calles en apoyo a la huelga de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y en los alrededores de la estación del metro Normal, el contingente fue reprimido a golpes y disparos de arma de fuego por los llamados “halcones”, miembros de un grupo paramilitar vestidos de civil enviados por los gobiernos de la ciudad y federal.

La movilización, puntualizó Ortega, venía precedida de otra matanza, la del 2 de octubre de 1968, así como de procesos estudiantiles posteriores que pugnaban, principalmente, por la autonomía en varias casas de estudio.

“Del año 56 hasta el 72, esa ‘década larga’, hubo movimientos estudiantiles en prácticamente todas y cada una de las universidades del país (…) El rechazo a este movimiento, la respuesta del gobierno de Luis Echeverría, es lo que crea descontento”, dijo Ortega, y derivó en una serie de manifestaciones que fueron frenadas de manera violenta por Estado, con una masacre que terminó con la vida de al menos 44 personas y otros tantos heridos, detenidos y encarcelados arbitrariamente, todo cubierto por un manto de impunidad que se extiende hasta nuestros días. Aún ahora se exige el derecho a conocer la verdad de lo ocurrido y a una justicia que no llega.

“Aunque creo que reducir el 68 y el 10 de junio solamente a la demanda de no impunidad, que es muy correcta, es cortarle el alma al movimiento, que era revolucionaria, subversiva. A lo mejor eso suena hoy casi extramundano, pero esa era la naturaleza”, acotó.

Denisse Cejudo, investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación y profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, secundó a Ortega Juárez en lo relativo a que el movimiento del 71 fue producto de un proceso previo.

“El 10 de junio no solo fue la manifestación y la represión, sino todo aquello que generó a lo largo y ancho del país. Tuvo resonancias previas y posteriores”, comentó la especialista. En el periodo entre las represiones estudiantiles del 68 y del 71, enfatizó, se repensaba lo que debería significar la universidad y si las formas de gobierno eran las adecuadas en instituciones de distintas latitudes del país.

Es este bullicio, pero sobre todo el incumplimiento de las demandas exigidas, el cuadro en el que se enmarca y puede entenderse la represión del 71.

Para Gastón Martínez, antropólogo, sociólogo y economista, ex integrante del Comité Nacional Huelga en el 68, la represión le sirvió al Estado como mensaje intimidatorio a las futuras generaciones que quisieran organizarse de manera democrática.

Y es que, explicó, las asambleas estudiantiles masivas sirvieron para formar comités de huelga, brigadas políticas, coordinadoras estudiantiles y, finalmente, el Consejo Nacional de Huelga, que representó una “expresión de participación general democrática” del momento.

En tanto, Severiano Sánchez, miembro del Comité Memoria en Movimiento, coordinador del ciclo y víctima en el Halconazo, destacó la “organización horizontal” de la protesta, integrada por representantes de diferentes colectivos, lo cual complicó al gobierno su desarticulación, pues no había líderes protagónicos que suprimir.

Y fue precisamente esta particularidad lo llevó a la represión generalizada el 11 de junio, afirmó. “Como vieron que no podían controlarlo porque no eran uno o dos dirigentes, sino muchos representantes de escuelas, entonces decidieron mandar esa andanada de balas y de golpes para aplastar”.

Sin embargo, destacó, sí hubo represión directa a los “cuadros políticos” o a los representantes más destacados. “Para ellos lo importante era destruir el movimiento estudiantil aunque tuvieran que destruir un sector de la sociedad mexicana. ¿Qué logró Echeverría? Pues sacar el movimiento de las aulas, del café, de la tertulia académica”.

Censurados esos espacios, algunos estudiantes y grupos organizados optaron salir de las escuelas para hacer trabajo político-social en el campo, en las calles y en las fábricas. Solo así se explica, dijo, el surgimiento de sindicatos democráticos en zonas como Naucalpan, Ecatepec y Tlalnepantla, en el estado de México, y en Azcapotzalco, Ciudad de México.

“Lo único que logra un gobierno intolerante, represivo, amenazante, como lo eran el de Díaz Ordaz y el de Echeverría, es que la gente no se quede quieta”, dijo.

Ricardo Hernández

El programa 1971. Entre el ayer y el mañana se lleva a cabo entre abril y junio en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Más información en la página tlatelolco.unam.mx.